いやー、7月も中旬過ぎとなると、

(東京は、ようやく梅雨明けですが)

バジルの生育も早くなってきます。勢いありますねー。

で、こんな感じに。

で、これを剪定しつつ、収穫しまして(今回は40gほど)、

剪定後の写真が、

多少涼しくなりましたかね?

でも、あんまりぱっと見の印象は変わらないかな(笑)

写真で見ても、あんまりよく分からないと思いますので、

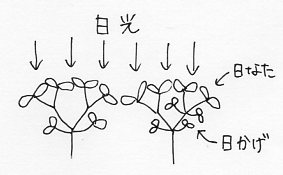

刈り方のコツを、図解してみました。

まあこんな風に、上からお日様があたって、日の当たったところの葉が大きく育ちますから、熱帯雨林で言う「林冠」のように、一番上の部分だけが、お日様の恩恵を受けてますます育ち、込み入ってきます。

一方、日陰になった葉は、ちょっと育ちが悪くなるんですね。

そこで、葉っぱをある程度間引いて、日の当たらない葉をなるべく作らないようにするわけですが、昨年まではこんな風に切ってました。

そう、日陰の葉っぱを、切っていたんですね。この方法ですと、元気に光合成を行っている葉っぱを残していきますから、バジルの勢いはかなりのものです。お荷物になっている、日の当たりにくい葉っぱは、積極的に切って収穫し、使ってしまう。

ところがね、こうやって切っていると、バジルが「がらんどう」っていうか、一番外側だけ葉っぱがあって、中の方に葉っぱがない状態になっていくんですね。だんだん背が高くなっても行くし、夏の終わり頃には、ちょっと扱いにくくなってきます。

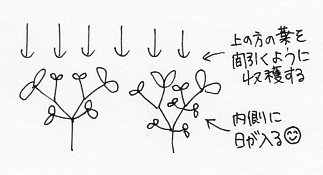

図は、模式的に書いたので、細かいところは省いていますが、摘心して脇芽を残す形で、上の方の葉を間引きます。(摘心については、こちらの記事を参照。但し記事よりも大きく、2段ぐらい下の脇芽を活かす形で、大きく切ります)

全体的なイメージを見てほしいのですが、上の方の葉っぱを適度に間引いて収穫することで、中の方まで日が入るようになり、下の方から、今から伸びようとしている芽が伸びてきます。こうすることで、どんどん輪郭だけが大きくなる、みたいな問題は起きにくくなり、常に下から新しい芽が育つ、という理想的な状態がキープできます。

去年までは、せっかく伸びた枝を芽ごと切ってしまうのはもったいない、とか思って、あのような切り方になっていたんですが、どうせじゃんじゃん伸びるのだから、思い切って先端の方を切ってしまえ、と思って、刈り方を変えてみたら、今年はぐっと、扱いやすくなりました。

参考になれば。

ピンバック: バジルの葉が黄色(黄土色)になる理由を診断するチャート | バジルを1000%満喫!バジル育成カレンダー