育ちすぎているバジルですが、

もらい手を探していたら、結局、

小田原のカフェレストランで使ってくれることになりました。

できるだけ、低農薬で育てようとしているわけですが、まあ、その辺も説明して、渡してきました。

ハダニだけはね~、薬剤ゼロで駆除するのは相当難しくて・・・

今後の課題ですね。

しかしまあ、趣味のバジルがここまで発展するというのも、楽しい話ですね。

育ちすぎているバジルですが、

もらい手を探していたら、結局、

小田原のカフェレストランで使ってくれることになりました。

できるだけ、低農薬で育てようとしているわけですが、まあ、その辺も説明して、渡してきました。

ハダニだけはね~、薬剤ゼロで駆除するのは相当難しくて・・・

今後の課題ですね。

しかしまあ、趣味のバジルがここまで発展するというのも、楽しい話ですね。

さて、今年最大の害虫被害が起こりました。

ハダニの大発生です。

夏の暑さが少しひき、涼しくもなり、雨模様の天気が増えてきました。ちなみに今日は雨天です。

それで、気候の変化とも関係あると思うんですが、ハダニが大発生しました。

一番被害が大きかったのはシソでした。

この葉っぱにはハダニが相当数ついていますが、他の葉もかなりついていました。

妻の希望で育てていたシソでしたが、もういいらしいので、今年はこれで、切ってしまいまして、おしまいにしました。シソちゃんありがとう~~

バジルは、まだ本格的な被害ではないようでした。ただ、葉の「表側」をハダニらしき赤いダニが歩き回っていましたので、何らかの形でやってきて、居着く場所を探しているのかもしれません。

今回は、ダニ太郎を散布しました。

本当は、初夏から、順に、「ダニ太郎」「コロマイト」と使ってきたので、輪番使用して次は「バロック」を使う予定でいたのですが、(使わずに済めば一番いいとは思っていましたが、そうもいかなかった)、バロックは卵と幼虫にはよく効くが、成虫にはそれほど効かないため、すぐにハダニがいなくならない(卵は死んでいるので効果は出ているのだが、それが分かりにくく、効き目も遅効性)という特徴があるので、なかなか使いづらく、かつ、今すぐ成虫を駆除したいと思っていたので、適していないな、と。

で、結局ダニ太郎に。今年二回目なので、薬剤抵抗性のダニが現れるなどのリスクが確かにあるわけですが、うちは農家ではないし、土も毎年新しいのを買っているので、まあそこまで神経質にならなくてもいいか、と思って使いました。

来年からは、まだどんどん育てていてすぐに収穫はしない初夏には、遅効性のバロック。そして、収穫を行っている時期には即効性のあるダニ太郎とコロマイトを使うという方針で行こうかと考えています。

ではまた!

いやー、今年は来ないのかと思ったんですが。

お盆前後に登場するあいつが。

そう、バジルの新芽の部分を食い荒らす、

ベニフキノメイガ、です。

害虫なのに嬉しそうなのは、まあこうして、ネタになるからです。

こちらは拡大写真ですが、実物は、体長3mm程度の小さいものでした(成長すると数cmになりますが)。

ベニフキノメイガの幼虫であることを見分けるポイントは、

・新芽を中心に食い荒らす

・糸を張って巣を作り、その中に潜んでいる

・拡大してみると、胴体に黒い斑点が(おそらく)二列に並んでいる

というところです。

多くの害虫がバジルの香気成分を嫌うのに対して、

ベニフキノメイガはむしろ、シソ科の植物を好んで食害します。

まあ、バジル好き、ってことですね。

害虫駆除の基本は、初期に発見し、迅速に対処することです。

食害が進んでしまうと、植物の勢いがなくなり、被害からの回復も遅れます。

今回、かなり初期に発見しましたので、

ベニフキノメイガによる初期の食害の状態がどんなものなのか、写真に撮って記録しておきます。

ぼうっと見ていると見逃しそうですが、先端の芽の周辺の葉に、写真のように穴が何個も開いているようになっていたら、ベニフキノメイガを疑ってみるべきです。あとは葉をめくってみて糸で巣が出来ていたら、確定です。

さて、今回の駆除方法ですが、

今回は、バジルが育ちすぎて困っていたぐらいだったので、食害が見られる芽を全部摘んで捨ててしまいました。

バジルに元気があれば、害虫の駆除もこんな風に思い切ってできますね。

これが、バジルの元気がいまいちで、発見も遅れたりすると、かなり被害が広がってしまって、対応も難しくなりますね。

元気が一番♪

※なお、被害がもっと広がっているときは、「ゼンターリ顆粒水和剤(BT剤)」などの、毒性の低い天然由来の薬剤を使うと効果的です。今回は出番がありませんでしたが。

今日は、バジルトマトライス ポテチ添えを作ってみました。

一人分の分量

トマト 中2個

ニンニク 一片

ベーコン 40g

バジル 15枚程度

ごはん 茶碗一杯程度

オリーブオイル 大さじ1

塩 1g程度 (ポテチの塩味がない時は多めに)

ポテトチップ お好みで。ざく切りタイプがオススメ。

作り方

トマトは1cm角ぐらいのざく切りにします。

バジルは洗って、枝をとって葉っぱだけを残します。

ニンニクは薄切りにし、ベーコンは1cm角程度に細かく切ります。

フライパンを温め、オリーブオイルを入れ、ベーコンとニンニクを中火で炒め、味と香りを出します。

ベーコンに少し焦げ目がついたらトマトを入れます。

調理中に水分が蒸発するので、(手際によって分量が変わりますが)ここで50cc程度の水を加えておきます。

10分程度煮て、トマトの形がなくなってきたら、バジルの葉を加えて、1、2分火を通して、火を止めます。

ボウルにごはんを平たくしき、上にポテトチップをのせます。

その上から、完成したトマトソースをかけてできあがり。

以上。

さて、今年のバジル育成は、

ハダニやアザミウマなど、ほぼどんな課題がやってきても、事前に対応策を準備済みで、さくっと対応しておしまい、という感じで推移していて、実はちょっとつまらないと感じていたりします。

簡単すぎるゲームは飽きちゃうでしょ。そういう感じ。

収量も、昨年より少ない土で育てている(昨年:プランター+鉢→今年:プランターのみ)にもかかわらず、昨年と同等から少し多いぐらいの収量になっていまして、まあバジル育成の腕が向上したということではあるんですが・・・

胃袋は増えてないですから、

そんなにたくさん採れても、使い途がないわけです。

そこで、今のプランターの半分(苗から育てた方)を8月下旬を目処に刈り取ってしまおうかと考えていて、その跡地に、ホーリーバジルを植えてみようと計画しています。

ホーリーバジルというのは、タイバジルとかトゥルシーとも言われていて、タイ料理に入っているバジルは本来、ホーリーバジルであるべき、だと聞きました。

あと、アーユルヴェーダにも使われる香草なのだと。

しかし、こいつは本当になかなか売ってない。

手に入りにくい度で言うと、こんな順番です。

入手困難: 葉(ハーブとして) > 苗 > 種 >> 普通のバジルの葉・苗・種:入手容易

葉っぱを買うのはとても難しくて、聞いた話ですが、タイ料理屋さんでも、手に入れにくいので普通のスイートバジルを使っていることがあるとのこと。

苗は、先日近くの花屋さんで一株だけ売っているのを見かけましたが、やはりかなりマイナーですね。

種は、ネット通販で結構売っているので、これが一番入手しやすいかと。

それで、普通のバジル(スイートバジル)の種は、今年は適当にプランターに直まきしましたが、それは、たくさん入っていて安いから。

ホーリーバジルの種は、買ってみたんですが(これね↓)、

意外に数が少なくて、大切に撒こうと思いました。

半日ぐらい、水に浸しておいて、

種の周りに白濁した半透明のゼリーみたいなのができたところで、スプーンで一個ずつすくって、丁寧にプラカップにまきました。

苗用のポットとか、用意していないので、普通に飲みもの用のプラカップで代用です。底に2個ぐらい穴を開けました。

で、撒いてから3日で、芽が出ました。

こんな感じ。

一週間ぐらいかかるとか、色々書いてあるけど、

条件が良ければすっと芽が出るものなんですね。

うちの二階の南側の一部屋はかなり蒸し暑いんですが、そこに置いておきました。

やっぱりバジル、暑い気候が好きみたいです♪

ではでは!

バジルの自動灌水システムを作り、

沖縄に出かけていたわけですが、

無事帰ってきまして。

で、バジルも無事でした。

既に収穫してしまって、直後の状態の写真はありませんが、わっさわさに繁ってました(笑)

「しばらく見ないうちに、大きくなったね~」なんて、たったの三日でしたが、相当違いましたね。

100g程度収穫して、トマトソースのパスタに大量投入!

・・・だけだと、当然全部使い切れないので、80gぐらいがジェノベーゼソースになりました。

明日からちょっと家族で沖縄旅行に行ってきますので、

で、心配なのがバジルの水やり。

この時期は、気温も高く、植物の蒸散も多く、したがって、すぐに鉢の水が涸れます。一泊二日なら、出がけに水をやって、帰宅時にたっぷりやる、でなんとでもなるんですが、二泊三日以上になると、そうもいきません。

数年前から実家に帰省するときとか、色々なことを試していたんですが、ここ2年ぐらいは、車で帰省だったので、バジルごと帰省するという技でしのいでいたんですが、それでも、実家じゃなくて長期間の旅行の時など、困ったわけです。

そこで、自動灌水システムを作ったら問題解決じゃないかということで、ホームセンターで安く買えるもので、仕組みを作りました。去年もやったんですが、今年のやつは、さらに完成度が上がった気がします。

まず、状況確認から、

今年は、以下の四つの鉢に水やりする必要があります。

しかも、通常、一回の灌水で、

それぞれ、0.5L、1L、2L、0.5Lと、合計4L程度の水をあげています。

まあ、バジルとシソは、1.5~2日に1回程度でも大丈夫なんですが。

まあとにかく、これだけの量の水をあげ続ける仕組みを作らないといけないんですね。

実は去年の旅行の時は、バジルしかなかったので、風呂場において、バスタブから風呂ポンプで水やりをする仕組みにしました。植物育成用の蛍光灯も使ったんですが、光が弱くて少し弱ってしまったので、今年は、なんとか、ベランダで、ひなたで、水やりが出来ないか、考えました。

しかも、4鉢もあったら風呂場に置くのもちょっと無理めなので。

(しかも去年は毛虫がいたので、風呂場に毛虫のフンがたくさん落ちている、という気持ち悪い展開に)

で、やっぱりベランダに。

結局、重要な課題はふたつです。

・水源をどうするか

・電源をどうするか

水源はこうして、バケツの中に風呂ポンプを沈めておくことで解決。

このバケツは13Lなので、がんばって3日しか水やりが出来ないですが(もっと大きいの買えば良かった!!!)

ちなみに、このホースの先はどうなっているかというと、

こうなってます。

細いチューブが10本に分かれていて、その先に、土に刺すノズルがついています。

確か名称は、点滴型ノズルだった気がします。本来これは、水道に直結させて、間にプログラマブルなバルブ(早口言葉みたいですね、笑。時間が来たらバルブ開、になる装置)をつけて使うもののようですが、そのバルブは結構高価なのです。10万単位の値段だった気がします。

そこで風呂ポンプでやろうという発想になっているわけです。

あとは、電源の方ですが、

窓の桟をなめ回すようによく見たら、コード一本ぐらい通るすき間があることを発見。てことはここを虫さんが入ってくることもできるじゃないか、とか色々思ったんですが、とりあえずそこからカギを開けるみたいな犯罪には使えなさそうなので、まあよいかと。

で、そこを通せば、ベランダの風呂ポンプに電源を供給できることが分かりました。

あとは、自動で電源のON/OFFをするだけなんですが、それはもう、簡単です。

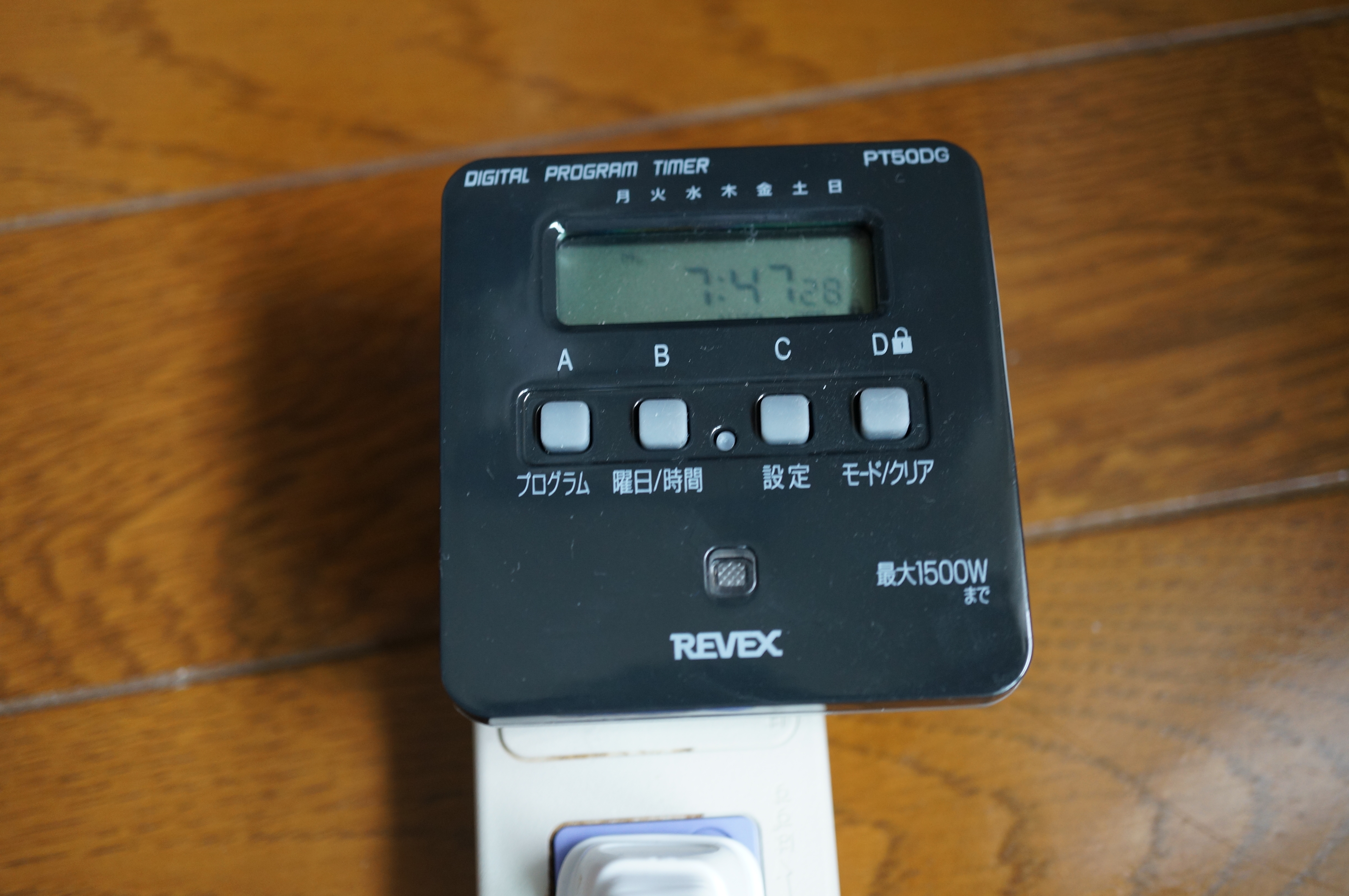

この、プログラムタイマーは相当高機能なやつで、何曜日の何時何分何秒から、何曜日の何時何分何秒まで電源を入れる、みたいなプログラムが14個ぐらい設定できるようになっていて、極端なハナシ、曜日によって異なる時刻に水やりスタート(しかも一日二回)、みたいなことすらプログラムできるんですね(やらないけど)。

まあこいつに、夕方の6時から6時10分まで電源ON、と設定しておいて、あとは、風呂ポンプ側の電源はONにしておけば、毎日夕方6時から10分間水やりしてくれるわけです。

ノズルからの流量を測定してみたら、毎分約400mlだったので、これで大体4Lの水やりが出来る、ということですね。

あとはノズルが10本あるので、それをうまく振り分ければOK、て感じです。

必要な水の量にきれいに比例させて振り分けるのはちょっと難しいんですけどね。

まあ、適当に分けて、ノズルが少なめの鉢に合わせて、多めに灌水するという方針で行きます。少し水浸しっぽい鉢が出るのは仕方ないですね。梅雨も明けているんで、それで枯れることはあんまりないかな、と。

こんな風に、刺します。

実際に、自動じゃないけど、今さっき手動で電源ONして灌水したみたんですが、

実際に、自動じゃないけど、今さっき手動で電源ONして灌水したみたんですが、

ノズルから離れた場所は大丈夫?とか色々思いましたが、

やってみると、毛細管現象で水が隅々まで浸透するので、全然問題なしでした。

これで動作確認は終了。

あとは、自動運転をセットしたときに、無事動いてくれることを祈るのみです。停電とか勘弁してほしいです。夕立来るなよ~!!! 来てもいいけど夜中とかにしてくれ~~~(笑)

マニアックなネタに最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。

ではまた。

いやー、7月も中旬過ぎとなると、

(東京は、ようやく梅雨明けですが)

バジルの生育も早くなってきます。勢いありますねー。

で、こんな感じに。

で、これを剪定しつつ、収穫しまして(今回は40gほど)、

剪定後の写真が、

多少涼しくなりましたかね?

でも、あんまりぱっと見の印象は変わらないかな(笑)

写真で見ても、あんまりよく分からないと思いますので、

刈り方のコツを、図解してみました。

まあこんな風に、上からお日様があたって、日の当たったところの葉が大きく育ちますから、熱帯雨林で言う「林冠」のように、一番上の部分だけが、お日様の恩恵を受けてますます育ち、込み入ってきます。

一方、日陰になった葉は、ちょっと育ちが悪くなるんですね。

そこで、葉っぱをある程度間引いて、日の当たらない葉をなるべく作らないようにするわけですが、昨年まではこんな風に切ってました。

そう、日陰の葉っぱを、切っていたんですね。この方法ですと、元気に光合成を行っている葉っぱを残していきますから、バジルの勢いはかなりのものです。お荷物になっている、日の当たりにくい葉っぱは、積極的に切って収穫し、使ってしまう。

ところがね、こうやって切っていると、バジルが「がらんどう」っていうか、一番外側だけ葉っぱがあって、中の方に葉っぱがない状態になっていくんですね。だんだん背が高くなっても行くし、夏の終わり頃には、ちょっと扱いにくくなってきます。

図は、模式的に書いたので、細かいところは省いていますが、摘心して脇芽を残す形で、上の方の葉を間引きます。(摘心については、こちらの記事を参照。但し記事よりも大きく、2段ぐらい下の脇芽を活かす形で、大きく切ります)

全体的なイメージを見てほしいのですが、上の方の葉っぱを適度に間引いて収穫することで、中の方まで日が入るようになり、下の方から、今から伸びようとしている芽が伸びてきます。こうすることで、どんどん輪郭だけが大きくなる、みたいな問題は起きにくくなり、常に下から新しい芽が育つ、という理想的な状態がキープできます。

去年までは、せっかく伸びた枝を芽ごと切ってしまうのはもったいない、とか思って、あのような切り方になっていたんですが、どうせじゃんじゃん伸びるのだから、思い切って先端の方を切ってしまえ、と思って、刈り方を変えてみたら、今年はぐっと、扱いやすくなりました。

参考になれば。