今年も、バジルの種まきをして、いよいよ、育て始めます。

もちろん、種からやります。

バジルの種を発芽させるポイントは、

水、温度、光、酸素、です!

バジルの種は、光が好きなので、暗いと発芽しません。土に深く埋めてしまうと発芽しないってことです。また、水が必要なのは当然として、温度が結構大事。

よく言われているのは、25℃ぐらい必要、ということ。

但し、最高気温の25℃、だけでは十分でないようです。

最低気温が16℃以上ないと発芽しないと、あちこちの園芸サイトには書いてあります。

去年は、3月頃から種をまいたのですが、まだ寒かったみたいです。

あ、いま、「気温」と書きましたが、厳密には「気温」ではなく、バジルの種が経験している温度で、土にまいた場合は「地温」ですね。そんなに変わらないでしょ? と思うかも知れませんが、基本的に土は湿っているので、水分の蒸発によって温度が少し低いんですね。だから、気温を測って、発芽温度にぎりぎり足りるか足りないか、ってときは、ちょっとまずいわけ。

あと、去年は、こんな風に、覆ってしまったのですが、酸素が足りないのも、だめみたいです。

(わがままなやつだなー)

それで、今年は、

どこかのサイトに書いてあった方法を試してみました。

それは・・・

バジルの種を水に浸して、

お風呂の残り湯に浮かべておく

というやつ。(もちろん容器を浮かべるんですよ)

温度を測ってみると、夜中でも湯の温度が30℃ぐらいはありました。

朝、バジルの種の周囲の温度も測ったんですが、26℃ぐらい。

これなら十分です(*^_^*)

で、一晩では、あまり変化はなかったんですが、

これもサイトを色々調べてみて、

どうやら、二晩水につけておくと根が出てくるらしいと知り、

二晩つけてみました。

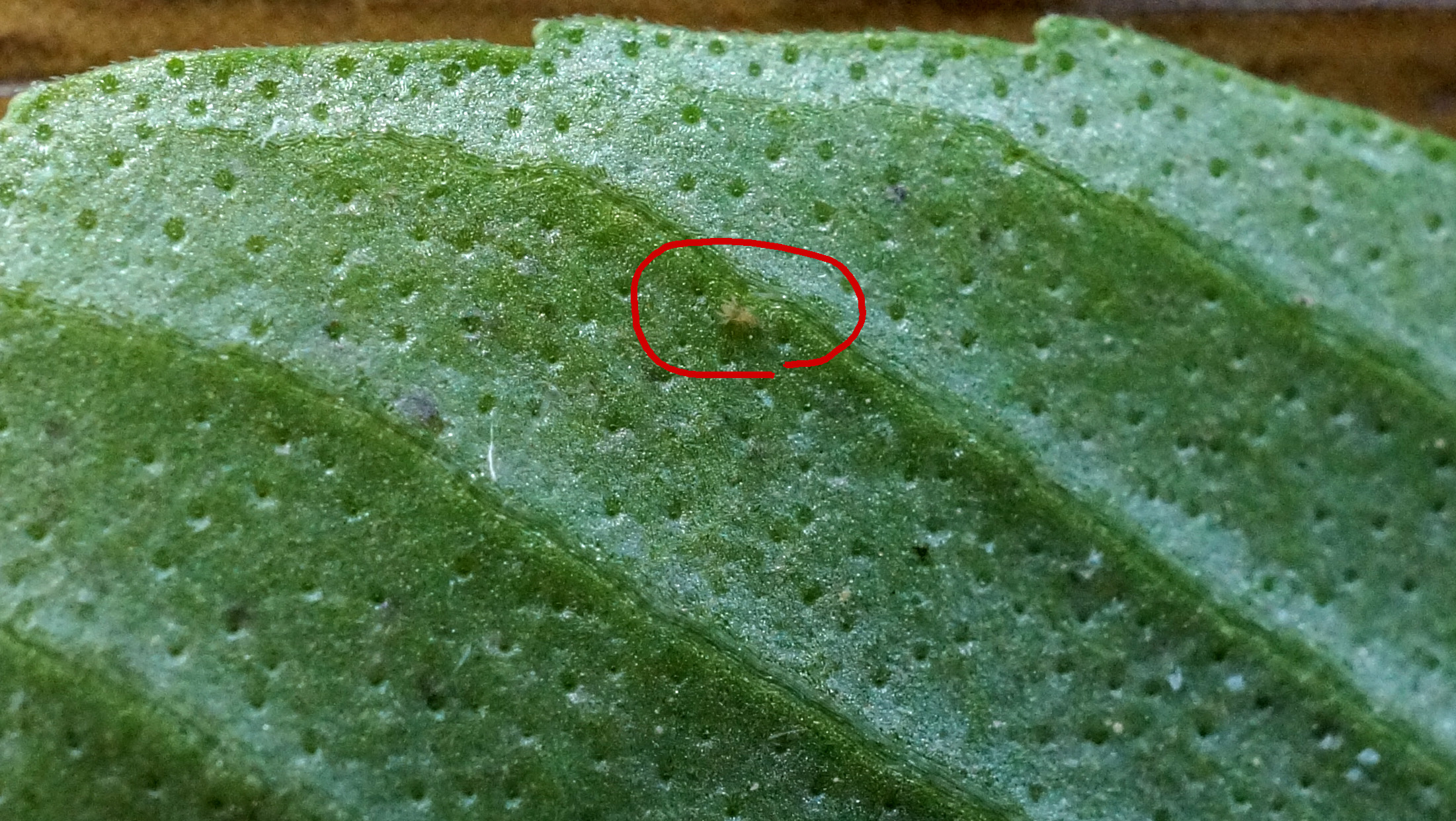

で、いよいよバジルの発芽写真公開!!!

二晩目の夜中に見てみると、小さな根が出ています。

写真がぼけているように見えるのは、水につけてある状態なのと、バジルの種がゼリー状のものを出して、ぷるぷるになったからだと思います。東南アジアの方ではバジルの種が入ったドリンクが流行っているとか(飲んだことあります!)。

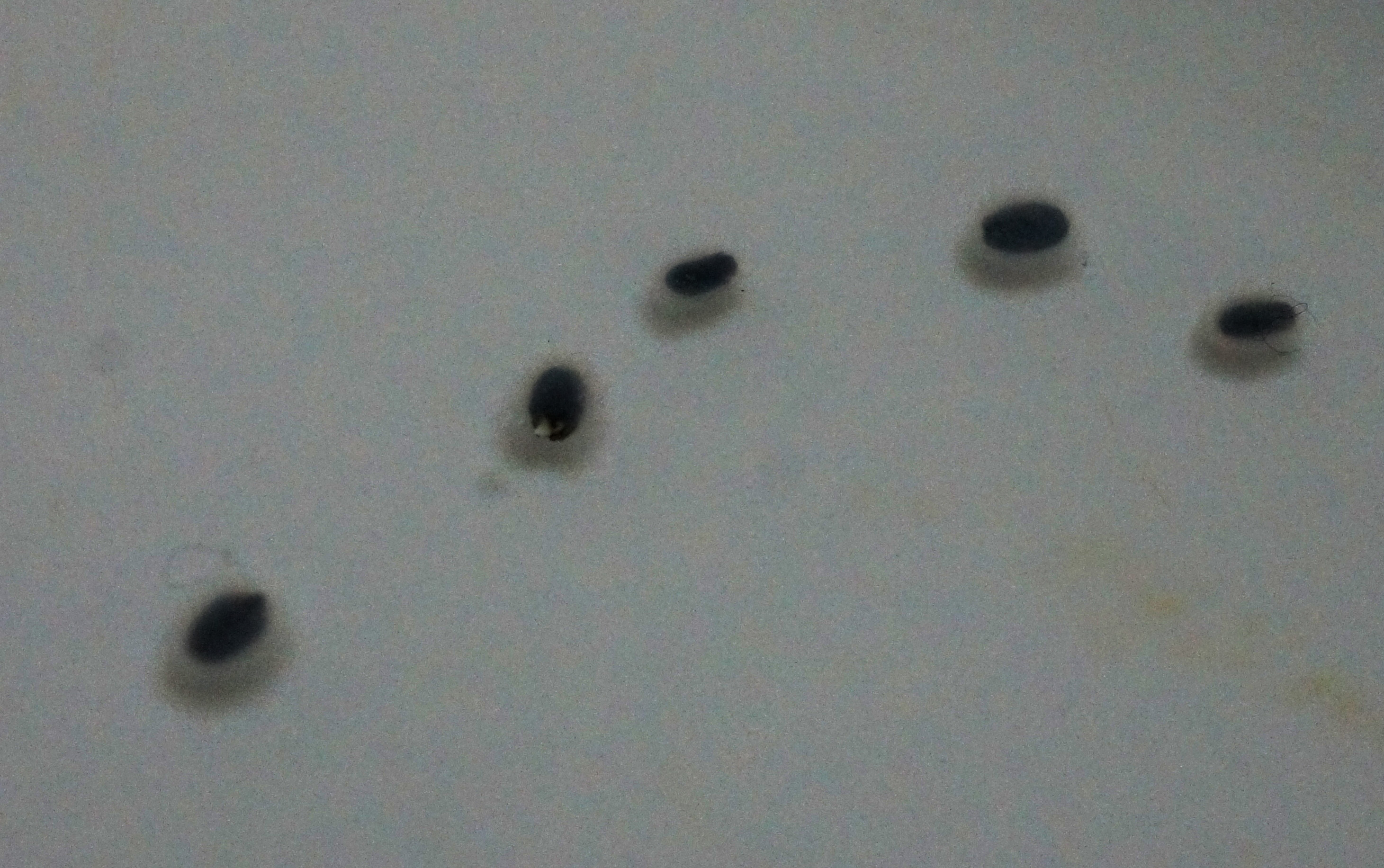

あと、写真だとアサガオの種ぐらいの大きさに見えますが(笑)、拡大写真なので、実物は元の種が水を吸って少しふくれて、写真の状態で小さめの黒ごまぐらいの大きさです。

そして、バジル発芽写真その2

二晩あけて、朝になると、もっと根がハッキリ見えています。

二晩目ももちろん、風呂の残り湯に浮かせておきました。温度は似たようなもの。

バジルの種を水につけた状態で発芽させるメリットは、目で見て確認できることだと思います。

いきなり土にまいてしまうと、中でバジルの種がどういう状態なのか分からなくて、不安になります。とくに、すぐ発芽しないときなどは。

今年は、温度を測りながら、水につけた状態で根が出ることを確認できたので、随分安心感があります(*^_^*)

で、プランターにまきました。乾いた種を指でパラパラまくのと違って、スプーンでぷるん!ちゅるん!ってまくので、それもまた、ちょっと楽しかったりして。

あとは、薄く土をかけて、お水をたっぷりあげて・・・

ふたばが出てくるのを待つだけです。

ちなみに、右半分が普通のバジル、左半分は、ホーリーバジル(タイバジル、トゥルシーとも言います)をまきました。