見ての通りです。

植物育成用の蛍光灯「プラントルクス」を使って、梅雨時の日照不足を補います。

今年は二灯使っているので、ある程度日光の代わり、というか補いになっていると思います。

(計算すると晴れの日の日光はケタ違いにエネルギーが強いのだけど)

先日まで、ハダニを見分ける話しやら、ハダニ退治の話を書いていましたが、そういうことに取り組んでいた効果として、葉をパッと見た瞬間にハダニ被害かどうか分かる能力を獲得しました(^O^)/

その能力が、どんな展開を見せたのか。

それが、今日のハナシ。

先日、学校からもらって来た朝顔にもハダニが付いていた話は書きましたが、その後、授業参観があったんですね。

で、小学校一年生の朝顔が並べて置いてあったわけですよ。

当然、

ハダニは大丈夫なのか?

って思うじゃないですか。

で、ちらっとみたら、同じように葉っぱが黄色くなっているわけですよ。

あ、やられてるな。

で、念のため、葉の裏を見てみると、やっぱりいました。ハダニたちが。

それで、先生への連絡帳に(本来の使い方じゃないけど)ハダニの件を書いて(笑)

その後やりとりがあって、

学校の朝顔にも、ハダニ駆除の薬を撒くことになりました。

その写真がこちら。

結局学年全部分撒きました^^;

そして、

こちらはもらって来た方の、家の朝顔ですが、

今朝初めての花をつけました。

ではまた!

今年もやってきました。

あの、にっくき難敵、ハダニです。

嬉しそうだって?

まあね。

対策もバッチリ分かってるし、このブログのネタになるから。

では、ハダニ対策をバッチリ解説します。

えと、実は、バジルにはハダニはたかっていなくて、

こんなに元気なんですね現在。

目を皿のようにして、葉の裏まで見ましたが、今のところ大丈夫のようです。

で、ハダニがたかったのが、こちら。

奥さんから要望されて、シソも育てているんですが、

最近何となく元気ないなぁ、って思っていたら、ハダニ登場でした。

見て分かりますかね?

葉の表に、白い斑点状に葉緑素が抜けているところがあると思います。

これが、ハダニが葉の裏にいるサインです。

これを、見逃しちゃいけません。

(今年はたまたまバジルにはたかっていないので写真がありませんが、バジルも同様です)

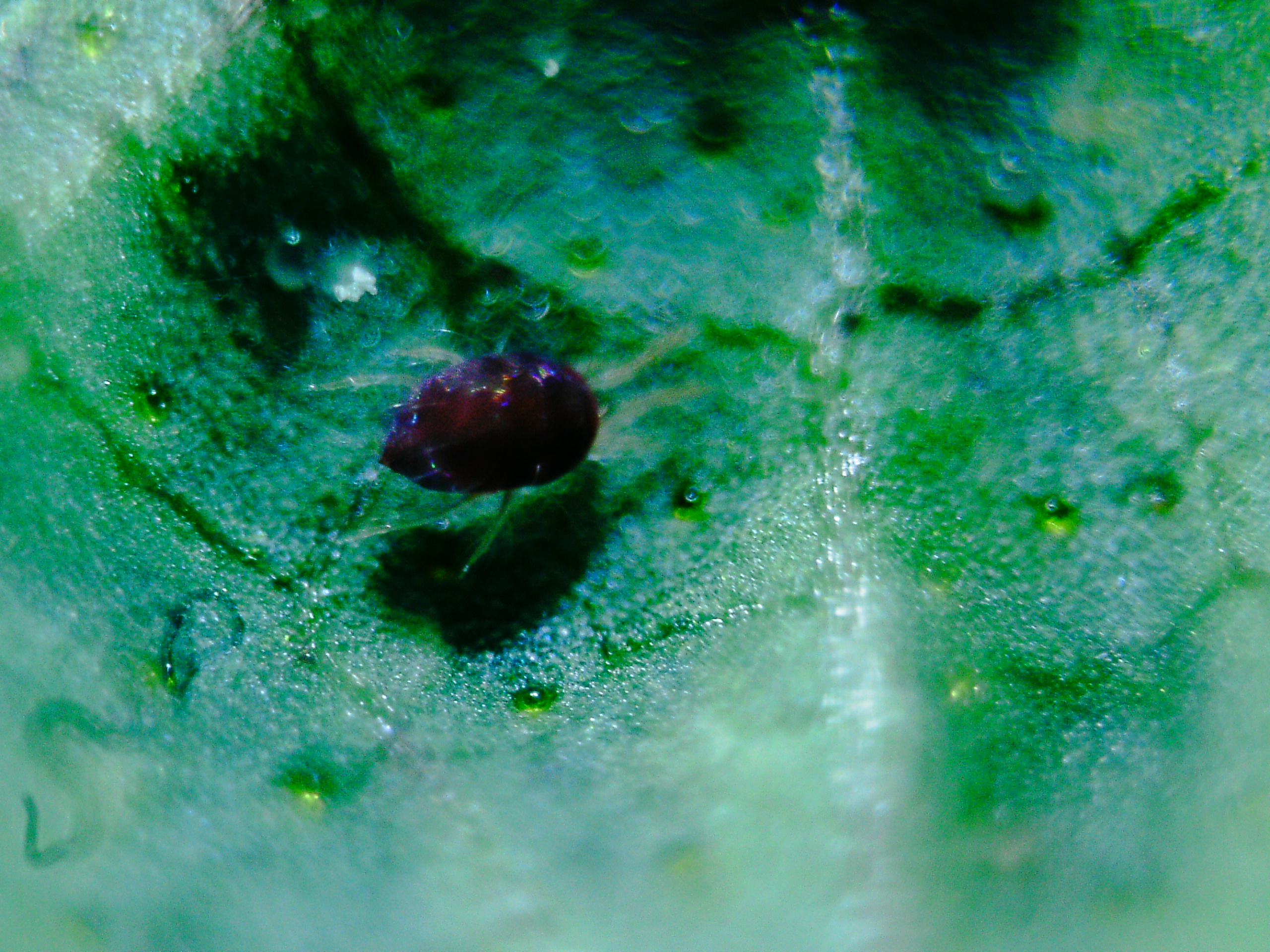

いましたね。逆光なので黒っぽく写ってますが、この赤い奴が、

にっくき難敵、ハダニです。

顕微鏡で拡大してお届けします(笑)

(お食事中の方、失礼しました)

えと、ちとピンボケっぽいのはご勘弁。

これは、顕微鏡の性質上、焦点深度が浅いんで、厳密にある面にしかピントが合わず、胴体に合わせると足はぼける、みたいなシビアな話なので、これでベストだと思うんですね。

いやー、キモイ奴です。

ダニは蜘蛛の仲間なので、足も8本。糸も出します。

で、葉の裏を見たときに、ハダニがいるかどうかの見分け方なのですが、

(1)こういう詳しい画像をよく見て覚えておいて、目視で確認。視力に自信がない方はルーペなどを使うといいと思います。顕微鏡は必要ありません(笑)

(2)糸で浮いている奴がいるかどうかを確認。ゴミは葉にくっついているが、ダニの抜け殻などは糸で若干葉から浮いている。

(3)じっと見つめていると、ゆっくり歩いている奴がいる(そいつです)。

というような感じで判別すると良いでしょう。

なお、5月上旬頃には、ブロック塀とか、地面とか、そこらじゅう、赤いダニが歩き回っていますが、そいつらはたぶん、違います。タカラダニとか言って、遠出するタイプのダニで、葉っぱの汁を吸ったりしません。

ハダニは、いったいどこからやってくるのか不明ですが、とにかく、葉っぱの裏に定住して、あんまり世界を歩き回ったりしません。それこそ、ある葉はダメージを食らって、となりの葉は無傷、なんてこともあるぐらい。但し、葉っぱがあまりに弱ったら、となりの葉にお引っ越しするらしいので、放置してはいけません。

で、糸で浮いている、ってどういうことかというと、二次元の写真で、どこまで表現できているか分かりませんが、焦点深度を浅くして、マクロ写真を撮ってみました。

分かりますかね?

画面の真ん中へん、黒っぽいものがくっきりと写ってるけど、葉っぱはボケてるでしょ?

浮いてる感じ、分かります?

たぶんこいつは、ダニの死骸か抜け殻です。

ハダニが巣を作ると、こんな風に糸を張り始めるんですね。

光に照らすと、糸自体もなんとなく見えます。

こういう症状が見えたら、ハダニ確定です。

対処しなければ、被害はどんどん拡大していきます。

ついでに・・・

実は、娘が育てている、というより、妻がやっているんですが、朝顔にもハダニがたかってました。

手前の、低い位置にある葉っぱ二枚が、少し色が悪いですよね?

いやー、ハダニがたくさんいますねorz

写真中段右よりの、大きい奴が目に付きますが、こいつは…よく分かりません。

それよりも、点々と、結構沢山ついていますよね、小さいのが。

それらが、ハダニです。

さて、次の記事で、ハダニの対処法について書いていきます。

花芽が付いたバジルの株を間引いて、

あと、たくさん出た芽を間引いて、

それで、今季初のジェノベーゼソースを作りました。

それにオリーブオイルを入れて…

ここからは選手交代(奥さんです♪ お箸しか写ってないけど、笑)

できました!

やっぱり作りたてはうまい〜〜〜

追記:ジェノベーゼソースのレシピはこちらをご参照ください。

苗で買ってきた方のバジルは、すくすくと育っているのですが、少し間引いて残った株のうち、一株が、花芽だらけになってしまいました。

普通の芽より、こちゃこちゃっと細かい葉っぱ(というかたぶんガク)がたくさん見えるのが花芽です。この花芽、発見したら要対応なのです。

そのうち書きますが、バジルは「摘芯」と言って、頂点の芽を摘むことが必要です。花芽がつくのを遅らせて、枝分かれも促進します。やらないとひょろっと伸びて、すぐに花芽がつきがちです。(追記:バジルの摘芯の記事はこちら)

この写真は、摘芯したのに、花芽がついてしまったものです(二股に枝分かれしていますね)。こうなると、すでに花芽形成ホルモンが広がってますから、花芽から4~5cm離れた、かなり下の方まで切り戻さないと、また花芽がついてしまいます。花芽がつくと、葉っぱは自分の成長をやめ、花芽に栄養を送るようになって、硬くなります。株全体の育ちも悪くなります。

この株はあきらめて間引こうと考えています。まだ他が育ってるから。

こういうことがあるから、いきなり一本にはせずに、様子をみながら間引くようにしています。

なお、経験的な仮説で、厳密な検証をしていない話ですが、根詰まりすると早く花芽がつく気がしています。バジル的には、「あーもう根が張れないや。これ以上大きくなれないなら、この辺で花でもつけておくか」てな感じでしょうか。

プランターにはまだ根を張るスペースがありますが、苗がかなり育っていて、根が回ってしまっていたんですね。

植えるときに根をほぐしたんですが(バジルは、ほぐす。シソは、ほぐさない、のが大事)、ちょっと根のほぐされ方が不十分な株があったのかもしれません。

ただ、花芽がなぜつくかは、実際よくわからないのが実情です。シソ科は短日開花と言って、日照時間が短くなると花芽をつける性質を持っているのですが、育てている感覚とは合わない気がしますし。

まあとにかく、

・複数育てる

・早めに摘芯する

・花芽がついたら4~5cm切り戻す

・ダメなときはあきらめて刈り取る

ということになるかと。

では!